«Smart Animal Health» bietet das Potential, durch das Verknüpfen vorhandener Daten und ergänzt mit gezielten Erhebungen die Tiergesundheit auf den Betrieben effizient zu messen.

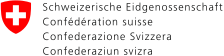

Im Rahmen von «Smart Animal Health» (SAH) haben Forschende eine Methode entwickelt, die eine effiziente und zuverlässige Erfassung und Bewertung von Daten zur Tiergesundheit und zum Tierwohl ermöglicht. Dabei können bereits vorhandene Daten aus öffentlich- und privatrechtlichen Quellen analysiert, miteinander verknüpft und auf deren Aussagekraft geprüft werden. Mittels zusätzlichen Betriebsbesuchen können Tiergesundheitsindikatoren wie Lahmheiten, Läsionen und Verschmutzung erfasst und bezüglich Erhebungsaufwand evaluiert werden.

Das Verknüpfen von bereits vorhandenen Daten untereinander und mit Tiergesundheitsindikatoren, die auf Betriebsbesuchen erhoben werden, bietet das Potential, ein vollständiges Bild über die Tierhaltungen zu erhalten. Die Tiergesundheit und das Tierwohl kann so auf der Ebene von einzelnen Betrieben, Betriebsgruppen (z.B. Nutzungskategorien von Schweinen) und der Schweizer Nutztierpopulation als Ganzes beschrieben und bewertet werden. So können Betriebe, deren Tierhaltung optimiert werden sollte, frühzeitig Beratung und Unterstützung in Anspruch nehmen.

Zielsetzung und Methode von «Smart Animal Health» erläutern Dr. Katharina Stärk (Leiterin Wissensgrundlagen BLV) und Beat Thomann (Vetsuisse-Fakultät, Universität Bern).

- Vorhandene Datenquellen als Grundlage für die Bewertung von Tiergesundheit und Tierwohl

- Informationen zu Verhalten, Blessuren und Schmerzen werden auf dem Betrieb erhoben

- Eine mögliche Methode zum Einschätzen des Gesundheitszustands von Nutztieren

- Schweine- und Milchviehbetriebe im Fokus

- Anzahl Indikatoren ermittelt

- Alarm- und Zielwerte

- Indikatorsystem zur Unterstützung eines wirksamen Tiergesundheitsmanagements

- «Smart Animal Health» ‒ ein Gemeinschaftsprojekt

Vorhandene Datenquellen als Grundlage für die Bewertung von Tiergesundheit und Tierwohl

Die Tierverkehrsdatenbank TVD, das Informationssystem zu Labordaten aRes, die Datenbank zur Fleischkontrolle FLEKO, das Agrarpolitische Informationssystem AGIS und andere öffentlich-rechtliche Quellen liefern wertvolle Daten, die als Grundlage für die Bewertung von Tiergesundheit und Tierwohl dienen können. Das Potential von Fleischkontrolldaten als Tiergesundheitsindikatoren wurde im Rahmen von SAH explorativ untersucht.

Die Verfügbarkeit von Daten aus privatrechtlichen Datenbanken ist jedoch eingeschränkt und der Zugang nur mit dem Einverständnis der jeweiligen Tierhalter und Dateneigner möglich. Zukünftig sollen bestehende Datenquellen optimiert und zusätzliche Datenquellen, wie IS-ABV mit Daten zum Antibiotika-Verbrauch, integriert werden.

Erste Erfahrungen wurden mit dem Forschungsprojekt «Zusammenhang zwischen Antibiotikaverbrauch, Management und Tiergesundheitsindikatoren» (ARAMIS 1.22.02) gemacht. Dabei haben Forschende die IS-ABV Daten von 100 Milchviehbetrieben ausgewertet. Die Analysen der Fleischkontrolldaten der 100 Projektbetriebe zeigten, dass insbesondere Daten zur Schlachttieruntersuchung grosses Potential für die Verwendung als Tiergesundheitsindikatoren aufweisen (z.B. Haltungsschäden, Läsionen, Sauberkeit etc.).

Informationen zu Verhalten, Blessuren und Schmerzen werden auf dem Betrieb erhoben

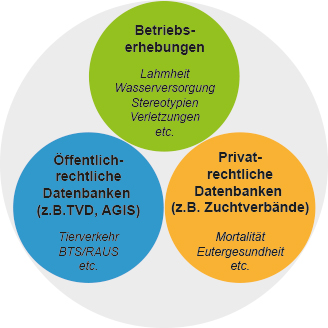

Bisherige Erhebungen zeigen grosse Unterschiede bezüglich Datenverfügbarkeit und -qualität zwischen den verschiedenen Nutztierarten. Zudem sind wertvolle Daten mehrheitlich in privaten Datenbanken gespeichert und nur beschränkt verfügbar. Zu Indikatoren der Teilbereiche «Verhalten» und «Schmerzen, Schäden und Angst» existierten praktisch keine Daten. Diese mussten bis anhin mit beträchtlichem Aufwand direkt am Tier auf dem Betrieb erhoben werden. In Kombination mit vorhandenen Daten aus öffentlich- und privatrechtlichen Quellen sind sie jedoch für eine hohe Aussagekraft der Beurteilung von Tiergesundheit und Tierwohl von grosser Bedeutung.

Eine mögliche Methode zum Einschätzen des Gesundheitszustands von Nutztieren

Aufgrund von vorhandenen Daten und von wenigen Gesundheitsindikatoren, die mit geringem zusätzlichem Aufwand auf den Betrieben erhoben werden können, ermöglicht die mit SAH entwickelte Methode:

- den Gesundheitszustand des Bestandes auf Betriebsebene zu beobachten und zu vergleichen sowie Veränderungen über die Zeit zu erkennen

- die Wirksamkeit von Massnahmen zur Verbesserung der Tiergesundheit zu beurteilen und bei Bedarf zu optimieren.

Schweine- und Milchviehbetriebe im Fokus

Relativ ergiebig zeigte sich in der ersten Phase von SAH die Datenlage aus Schweine- und Milchviehbetrieben. Es wurde deshalb die optimale Verknüpfung dieser Daten und deren Aussagekraft ermittelt. Qualifizierte Fachkräfte beurteilten auf Betriebserhebungen zusätzlich «on-farm»-Indikatoren und identifizierten damit aussagekräftige Gesundheitsindikatoren, sogenannte Eisbergindikatoren, die mit wenig Aufwand erhoben werden können. Zur Klärung der praktischen Umsetzung und für die Akzeptanz und Integration der SAH-Methodik in bereits bestehende Systeme zur Erfassung der Tiergesundheit wurde die Mitwirkung der Stakeholder aktiv und gezielt gefördert.

Ziel im zweiten Teil des Projekts war eine mögliche Begrenzung der Anzahl Indikatoren, die für eine korrekte Bewertung des Gesundheitszustands der Tiere erforderlich sind. Dazu besuchten praktizierenden Tierärztinnen, Mitarbeitende von Tiergesundheitsdiensten und Doktoranden 100 Milchvieh- und 94 Schweinebetriebe in 13 Kantonen.

Anzahl Indikatoren ermittelt

Für Betriebe mit Milchkühen ermittelten die Forschenden eine optimierte Anzahl von 25 Indikatoren, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere zufriedenstellend zu bewerten. Die meisten dieser Indikatoren (18) sind in offiziellen (9) oder privaten (9) Datenbanken verfügbar. Die restlichen sieben Indikatoren müssen im Betrieb gemessen werden. Sie weisen derzeit die stärkste Korrelation mit dem Tierwohl auf.

Für Schweinezuchtbetriebe wurden fünf allgemeine Indikatoren ermittelt, die nur einmal pro Betrieb erfasst werden müssen, sowie fünf Indikatoren für Ferkel und sieben Indikatoren für andere Alterskategorien.

Alarm- und Zielwerte

Basierend auf einer mehrstufigen Expertenbefragung definierten die Forschenden Alarm- und Zielwerte unter Schweizer Produktionsbedingungen. Die beiden Grenzwerte sind dabei wie folgt definiert:

- Zielwert: Bessere Werte als der Zielwert liegen im Zielbereich. Es besteht kein Problem bezüglich Tierwohl. Der Zielwert liegt in der Regel unter dem theoretischen Optimal Zustand.

- Alarmwert: Schlechtere Werte als der Alarmwert liegen im Alarmbereich. Es besteht ein Problem bezüglich Tiergesundheit und Tierwohl mit akutem Handlungsbedarf.

Diese Methode bietet ein wissenschaftlich validiertes Vorgehen, mit der die Wirksamkeit von Managementmassnahmen überprüft und langfristige Trends erkannt werden können.

Indikatorsystem zur Unterstützung eines wirksamen Tiergesundheitsmanagements

Die Evaluation von Eisbergindikatoren und die Festlegung von Ziel- und Alarmwerten unter Produktionsbedingungen auf Schweizer Milchviehbetrieben haben zu einem optimierten Indikatorset geführt. Dank der reduzierten Anzahl an «on-farm Indikatoren» und der verbesserten Methode, diese zu erheben, ermöglicht das Indikatorset eine ressourcenoptimierte Erfassung der Tiergesundheit und des Tierwohls auf Schweizer Milchviehbetrieben. Damit sollen Aussagen zum Status des Tierwohls auf der Ebene einzelner Betriebe, Gruppen von Betrieben und der Schweizer Milchviehpopulation als Ganzes gemacht werden können.

Im Rahmen von SAH 2 ermittelten die Forschenden eine valide und praxistaugliche Methode zur Beurteilung der Tiergesundheit auf Schweizer Schweinebetrieben. Aufbauend auf den Analysen aus SAH 1, konnte das Indikatorset durch Korrelationsanalysen und Grenzwertdiskussionen weiter präzisiert werden. Fünf bis sieben Indikatoren pro Alterskategorie sowie fünf allgemeine Indikatoren pro Betrieb bilden das Set an anwendbaren Indikatoren.

Mit diesen Ergebnissen steht ein Indikatorensystem zur Verfügung, mit dem der Gesundheitszustand der Nutztierpopulation über einen längeren Zeitraum beobachtet und die Wirksamkeit von Massnahmen zur Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls beurteilt werden können.

«Smart Animal Health» ‒ ein Gemeinschaftsprojekt

Das Forschungsprojekt «Smart Animal Health» wurde 2018 vom BLV zusammen mit dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) lanciert und dauerte bis 2021. Aufgrund der Komplexität des Themas war ein Folgeprojekt bis Ende 2024 erforderlich.

Weitere Informationen

Letzte Änderung 22.04.2025